Per comprendere appieno la consistenza della violenza domestica, dobbiamo analizzare le condizioni strutturali che la alimentano, a partire, per quanto ci riguarda, dal mercato del lavoro.

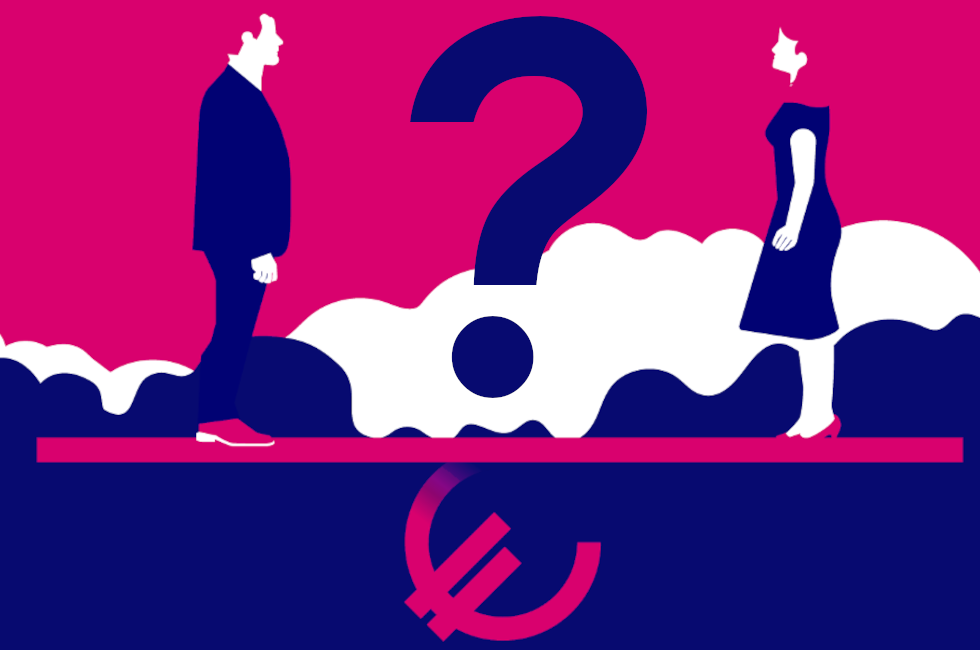

L’attuale quadro normativo, pur nelle sue criticità, sta cercando di fornire strumenti utili all’indagine e al contrasto di questi divari. L’estensione dell’obbligo di redazione dei rapporti biennali sulla situazione del personale a tutte le aziende con più di 50 dipendenti (legge n.162/2021) ha consentito di produrre, in collaborazione con l’INAPP, la prima analisi su scala nazionale di questa tipologia di dati relativamente al biennio 2022-2023. Guardando ai dati che confluiranno nella relazione “L’Italia in chiave di genere (2022‑2024)”, nonostante i progressi da valorizzare, leggiamo che “le problematiche che hanno determinato e continuano a determinare il gender gap nel mercato del lavoro non appaiono risolte”. Il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) nel 2023 si è attestato al 52,5% rispetto al 70,4% di quello maschile, una differenza che non è solo quantitativa (oltre 13 punti di distanza dalla media UEdi 27), ma soprattutto qualitativa, manifestandosi in un marcatodivario.

Secondo l’indagine “il 64% dell’inattività in Italia continua ad essere femminile e motivato prevalentemente da esigenze di carattere familiare. Non lavorano per motivi di cura il 34% delle donne e il 2,8% degli uomini tra i 15 e 64 anni e il 43,7% delle donne e il 4% degli uomini tra i 25-34 anni”.

Questa dinamica culmina nel fenomeno delle dimissioni protette, previste dal decreto 151/2001. Nel biennio 2023-2024, circa il 70% dei neogenitori che hanno rassegnato le dimissioni nel periodo protetto erano lavoratrici madri, che si sono dimesse a causa della difficoltà di conciliazione tra lavoro e cura dei figli. Per i lavoratori padri, invece, la motivazione prevalente è il passaggio ad altra azienda. Da evidenziare anche che le donne con posizioni dirigenziali, che godono di maggiore solidità economica e retribuzioni più elevate, registrano dimissioni molto più contenute, a riprova che una migliore condizione finanziaria agisce come disincentivo all’abbandono del lavoro.

Questa evidenza si contrappone, tuttavia, ad una situazione femminile caratterizzata dalla “doppia debolezza”, determinata dalla combinazione di forme contrattuali precarie e part-time che, per le donne, costituiscono la forma tipica di ingresso nel mercato del lavoro. Su tutti i contratti attivati con le donne lavoratrici nella prima metà del 2022, infatti, il 49% è part-time (per gli uomini solo il 26,2%).

Il sistema del reporting biennale analizza anche la retribuzione effettivamente corrisposta, con un focus sui differenziali retributivi di genere. Non si tratta solo di pagare di più le donne, ma si fa riferimento anche alla struttura organizzativa, ai livelli, alla mobilità e alle politiche di promozione. Al netto della generale regressione dei salari (del 2,9% tra il 1990 e il 2020, dati OCSE) e del crescente fenomeno dei working poor, analizzando il monte retributivo annuo lordo complessivo nelle imprese con oltre 50 dipendenti, si osserva che l’investimento sulla componente maschile (157 miliardi di euro) rappresenta circa i due terzi del totale, a fronte del restante terzo destinato al personale femminile. Questo squilibrio si amplifica nella distribuzione delle componenti accessorie della retribuzione (premi, incentivi, superminimi, straordinari), dove, su 40,3 miliardi complessivi, ben il 71,9% (29 miliardi) è destinato agli uomini e solo il 28,1% (11,3 miliardi) alle donne. Questo divario è particolarmente accentuato nelle categorie medio-basse, come operai e impiegati, indicando che il gap salariale si manifesta in modo marcato proprio nelle fasce operative.

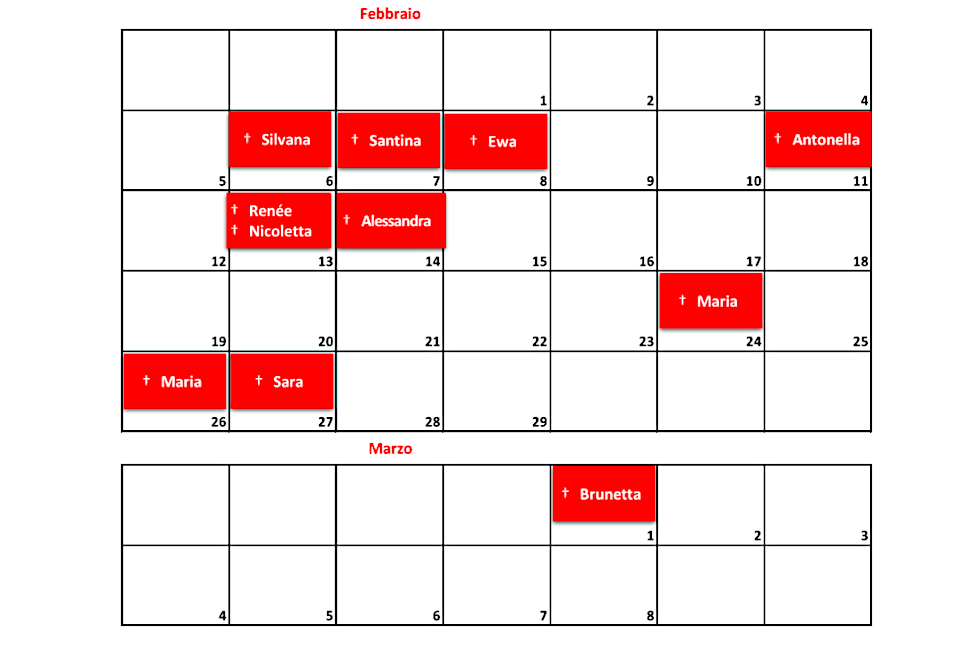

L’esemplificazione dell’EqualPay Day istituito dalla Commissione Europea per denunciare il persistente divario salariale uomo/donna a parità di lavoro è molto efficace. Simbolicamente, dal 17 novembre al 31 dicembre le donne smettono di essere pagate rispetto ai colleghi uomini. E nel nostro Paese il gap si aggrava fino a sommare 56 giorni di lavoro non retribuito. Significa che, pur facendo lo stesso lavoro, una donna deve lavorare quasi due mesi in più per ottenere lo stesso reddito annuo.

Dati ISTAT 2025 alla mano, tra i lavoratori dipendenti si stima una retribuzione oraria di euro 16,8 per gli uomini, contro i 15,9 euro per le donne e, tra i laureati, il divario cresce a 4 euro lordi l’ora. Traducendo, una donna con lo stesso titolo e la stessa posizione percepisce 4.800 euro lordi all’anno meno di un uomo.

Sebbene l’azione di contrasto e prevenzione sia un dovere primario delle istituzioni, le evidenze di queste rilevazioni palesano come la portata del problema richieda l’impegno di tutti gli attori sociali ed economici, incluse leimprese. Promuovere l’uguaglianza, contrastare il divario occupazionale e fornire misure di sostegno alla genitorialità non è solo eticamente corretto, ma è un imperativo strategico per la tenuta economica del sistema produttivo del Paese. La CNN ha descritto con grande efficacia il fenomeno del crollo dell’occupazione femminile negli USA, parlandodi “she-cession”, con un gioco di parole che somma “she” e “recession”. Negli Stati Uniti, le donne stanno abbandonando in massa il mondo del lavoro retribuito a causa del peso delle responsabilità di cura. Il parallelismo con i dati dei nostri rapporti biennali è immediato. Laddove persistono divari retributivi, scarsa trasparenza, barriere alla carriera e concentrazione femminile in ruoli meno stabili, aumenta anche la vulnerabilità del mercato del lavoro. Le imprese che non presidiano questi aspetti rischiano di replicare gli stessi meccanismi che negli USA hanno determinato la “Grande Uscita” delle donne dal lavoro, difficoltà di reinserimento, perdita di talenti e aumento dei costi di turnover. Al contrario, investire in trasparenza ed equità retributiva, stabilità e percorsi di crescita non è solo una misura di giustizia sociale, è un fattore di resilienza aziendale, perché riduce il rischio di shock occupazionali e rafforza la capacità competitiva delle imprese.

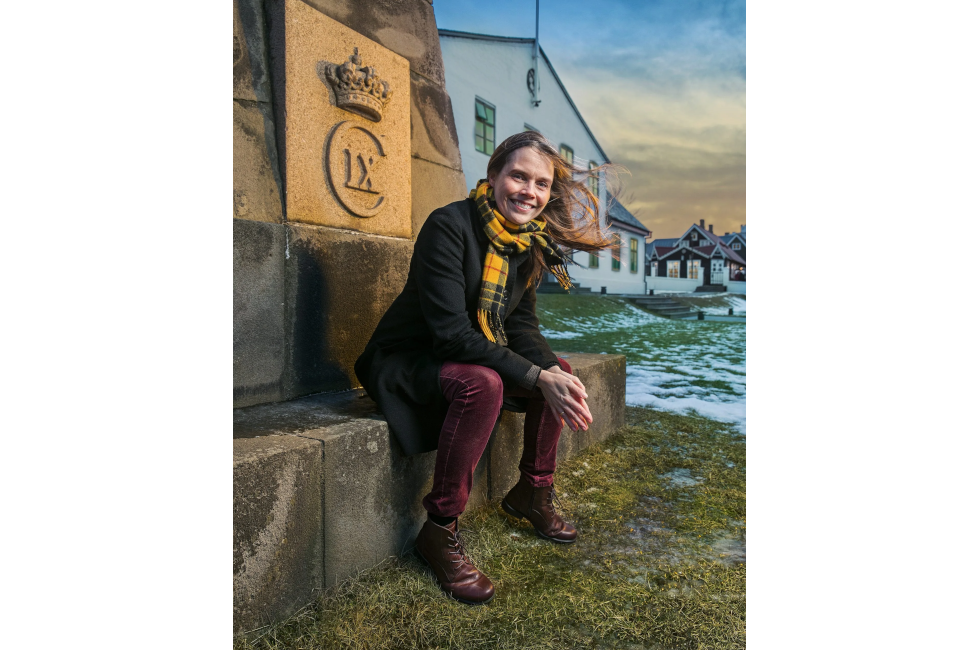

In un mercato del lavoro attraversato da fragilità strutturali che possono amplificare il rischio di violenza, le imprese non possono più limitarsi a osservare. Come ricorda Anita Lettink, tra le più autorevoli Global Voices of HR, il ruolo delle organizzazioni oggi non è solo offrire un impiego, ma creare condizioni che permettano alle persone di “stare bene per poter lavorare bene”. Questo significa promuovere un ambiente in cui sicurezza, autonomia economica, equità retributiva e flessibilità non siano privilegi, ma standard. In un’ottica strutturale, non bastano politiche occasionali: le imprese sono chiamate a operare in modo sistemico.

Anita Lettink ci dice che la trasparenza retributiva non è solo una disposizione di legge cui adempiere, ma una buona prassi d’impresa. E aggiunge che, quando le persone hanno la certezza che ogni decisione in ambito retributivo è corretta, trasparente e comprensibile, quelle persone si sentono coinvolte in modo diverso. Pianificano, crescono e tendono a rimanere in quel contesto lavorativo. Lettink ci avverte anche che la trasparenza retributiva non dovrebbe essere una reazione alle norme ma una scelta consapevole che costruisce fiducia. In altre parole, invita le aziende a non attendere l’introduzione delle disposizioni di legge per implementare un programma di trasparenza retributiva. Da un’altra prospettiva, ricorda che “a payslip is just the beginning”, ovvero che la busta paga è solo l’inizio: le persone che vivono incertezza finanziaria non possono dare il massimo, e così le aziende stanno iniziando ad offrire come benefit il sostegno per una salutare situazione finanziaria.