Il 25 novembre, giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è un momento in cui la nostra comunità tutta è chiamata a una riflessione profonda, che vada oltre la condanna delle manifestazioni più estreme e visibili della violenza, per concentrarsi sulle radici strutturali del problema. In questo numero speciale della nostra newsletter, tra le molteplici forme che la violenza di genere assume, ne affronteremo una in particolare,una tra le più subdole, spesso definita violenza invisibile: la violenza economica.

La declinazione economica è certamente più recente rispetto alle nozioni di violenza fisica, sessuale e psicologica. La convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), ratificata dall’Italia nel 2013, codifica la violenza economica includendo il danno economico tra le conseguenze della violenza contro le donne. L’EIGE (Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere) fornisce una definizione chiara di questa forma di violenza: “qualsiasi atto o comportamento che provochi un danno economico a un individuo. La violenza economica può assumere la forma, ad esempio, di danni alla proprietà, limitazione dell’accesso alle risorse finanziarie, all’istruzione o al mercato del lavoro, o mancato rispetto di responsabilità economiche, come gli alimenti”.

La violenza economica ha radici profonde e strutturali. In effetti, solo pochi decenni fa era considerata quasi la norma nella nostra società di allora, dove gli unici percettori di reddito erano gli uomini. L’abuso economico si annida quindi nelle pieghe delle relazioni e si nutre di stereotipi di genere e abitudini sbagliate. Tra queste, ad esempio, la concezione per cui le donne sono meno interessate degli uomini alle questioni finanziarie e pertanto è opportuno per loro demandare al partner la gestione economica e non occuparsi degli aspetti finanziari, perdendo, di conseguenza, la propria indipendenza economica.

Attualmente, strumenti di analisi come la Scale of Economic Abuse (Sea-12) mappano i seguenti comportamenti, tipici di chi commette un abuso economico:

· mette la vittima nelle condizioni di dover chiedere i soldi;

· vuole sapere il modo in cui è stato speso il denaro;

· vuole ricevere le ricevute e il resto quando la vittima spende il denaro;

· «nasconde», alla vittima, le informazioni finanziarie;

· prende decisioni finanziarie importanti autonomamente, senza confrontarsi con la vittima/partner;

· chiede alla vittima di licenziarsi dal proprio impiego lavorativo;

· esige che la vittima si licenzi dal proprio lavoro;

· agisce con percosse nel caso in cui la vittima dichiari di dover andare al lavoro;

· fa in modo che la vittima non possa andare al lavoro;

· spende il denaro che dovrebbe essere utilizzato per le spese familiari, come affitto o bollette;

· paga in ritardo o non paga le bollette;

· accumula debiti a nome della vittima.

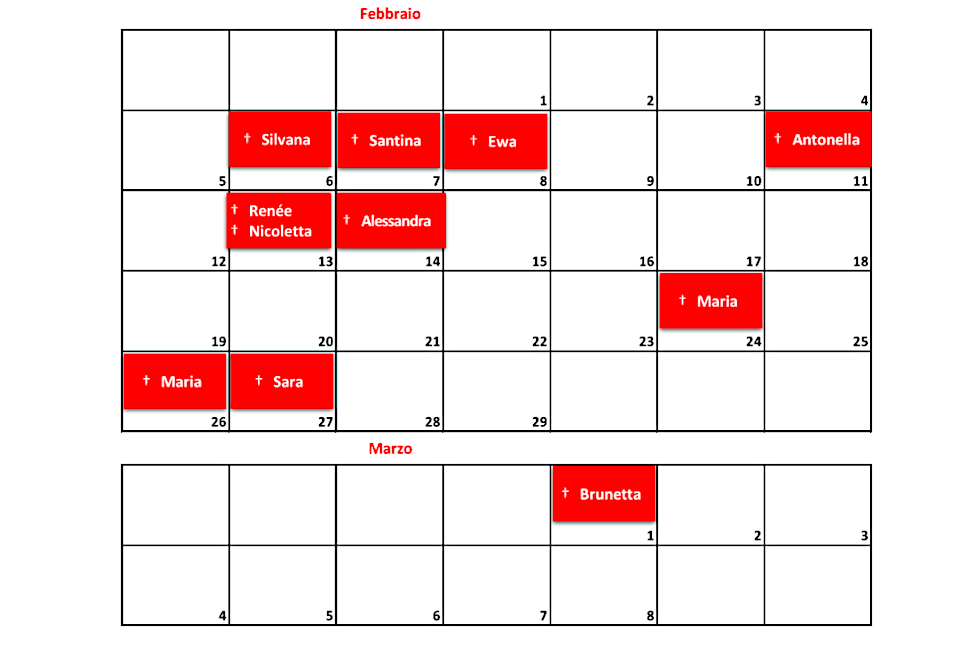

Pur non disponendo del numero preciso delle donne che subiscono questo genere di abuso, è chiaro che si tratta di un problema tutt’altro che marginale, se le rilevazioni dell’associazione Donne in rete contro la violenza (D.i.Re) denunciano che ancora oggi, nel nostro Paese, solo il 63% delle donne ha un reddito personale e quasi una donna su tre non possiede un conto corrente personale (www.direcontrolaviolenza.it – Rapporto 2024). Nel 2023, la violenza economica ha coinvolto il 40,2% delle donne che ha avviato percorsi di uscita dalla violenza. Secondo i dati raccolti dalle chiamate al 1522, tra le donne che chiedono aiuto oltre la metà non lavora e circa il 60% non ha autonomia economica.

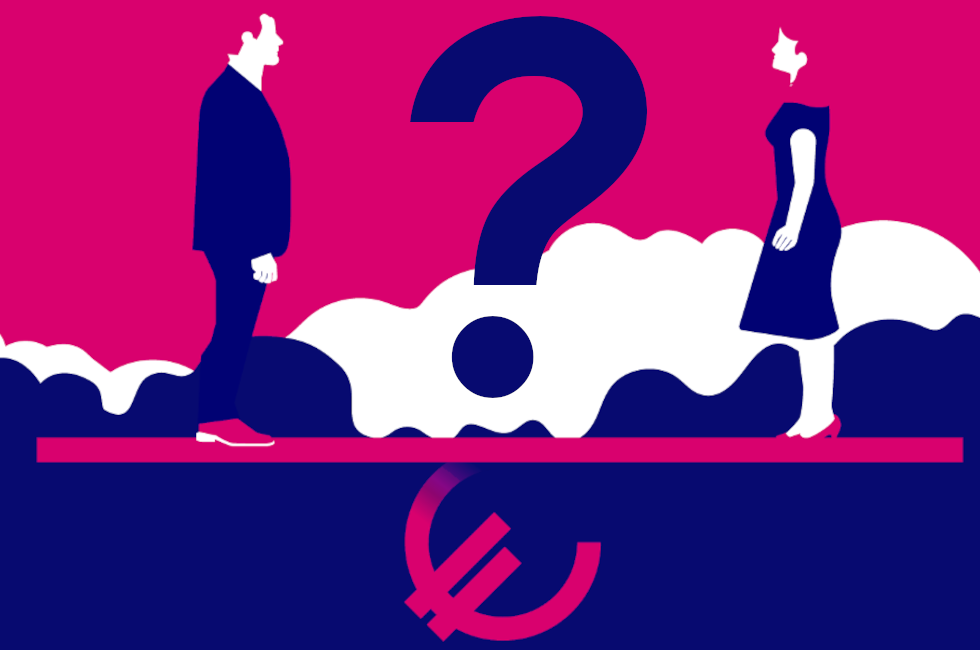

Il report GREVIO tratteggia una situazione di subalternità economica per cui «le donne in Italia possiedono in media il 25% in meno di risorse economiche rispetto agli uomini, e il 50% in meno nelle coppie. Il 40% delle donne sposate è disoccupato e le donne che lavorano guadagnano meno e continuano a essere discriminate sul posto di lavoro. […] I tassi di povertà tra le donne, in particolare le madri single, sono alti. Un’indagine OCSE di qualche anno fa ha anche messo in relazione il maggiore carico di cura familiare con l’aumentata possibilità (circa il 25% in più) di essere vittima di violenza economica, visto che prendersi cura della casa e della famiglia si traduce spesso in un allontanamento o almeno in una riduzione del tempo dedicato al lavoro retribuito». Evidentemente fattori come il gender pay gap e la bassa partecipazione femminile al mercato del lavoro contribuiscono in maniera significativa a mettere le donne in situazioni di vulnerabilità e di rischio.

Il 25 novembre è l’occasione per ribadire che la libertà economica è una forma di prevenzione e di protezione, un ‘affermazione che richiama alla responsabilità collettiva e individuale, delle donne in primis, di investire in percorsi educativi, informativi e di supporto, affinché nessuno debba rinunciare alla propria libertà per mancanza di mezzi o competenze. In tal senso, assume ancora maggior significato il fatto che il mese di novembre, in cui si celebra la giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, sia anche il Mese dell’educazione finanziaria, l’iniziativa nazionale promossa da Edufin per aumentare la consapevolezza finanziaria dei cittadini e fornire strumenti utili per una gestione consapevole delle risorse finanziaria personali e familiari.

Questa coincidenza conferma la necessità, sempre più importante per le donne, di appropriarsi o riappropriarsi della definizione economica di sé come soggetto che occupa, per il solo fatto di essere in rete con gli altri, anche un posto economico.

In un contesto in cui, come ci ricorda Randy Martin con il concetto di financialization of daily life, le logiche finanziarie permeano le scelte quotidiane, dalle modalità di consumo alla gestione del tempo, dal lavoro alla cura, ogni relazione diventa anche una relazione economica. Oltre che sociali e relazionali, siamo tutti anche soggetti economici. Abdicare, più o meno consapevolmente, a questa dimensione del sé significa essere vulnerabili ed esporsi al rischio di abuso.

La violenza economica priva le donne dell’autonomia necessaria per partecipare pienamente alla vita sociale, professionale e familiare (EIGE, 2023).

E allora, come associazione di categoria, sentiamo l’urgenza di tornare sull’argomento, per ribadire la necessità di superare il preconcetto, ancora troppo radicato, che tende a relegare la violenza domestica a conflitto familiare, anziché riconoscerla nella sua reale dimensione strutturale di diseguaglianza di genere.